基本资料

中文名:康海

别名:字德涵,号对山、沜东渔父

国籍:中国

民族:汉族

出生地:陕西武功

出生日期:1475

逝世日期:1540

职业:文学家

信仰:道教

主要成就:文学史上的明代“前七子” 发展秦腔艺术

代表作品:诗文集《对山集》、杂剧《中山狼》、散曲集《沜东乐府》

籍贯:陕西

人物简介

康海(1475~1540)字德涵,号对山、沜东渔父,西安府武功县人(今陕西省武功县武功镇浒西庄人)。生于明宪宗成化十一年(1475)六月二十日,死于明世宗嘉靖十九年(1540)十二月十四日,享年66岁。

康海自幼机敏,童年事邑人冯寅为蒙师,习小学,“凡洒扫应对之属”,冯出仕后,又入关中理学名家习毛诗。成化二十二年,其父康镛从平阳知府任上归田,尝为之讲授古今贤圣掌故,期其效法。父退,海嬉戏如忘,父怒欲捶楚,问所授,海从容复述无可责。

据史料记载,康海明代状元、秦腔鼻祖、史学家、文学家、戏剧家。字德涵,号对山、沜东渔父,西安府武功县人(今陕西省武功县武功镇浒西庄人)。弘治十五年(1502),康海28岁参加会试,顺利通过殿试对策称旨,遂登进士第一,大魁天下,任翰林院修撰、充经筵讲官。武宗时宦官刘瑾败,因名列瑾党而免官。康海以诗文名列明朝“前七子”之首,与李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、王九思、王廷相号称

人物生平

孝宗弘治七年(1494)入县学,时提学副使杨一清督学陕西,见海文,盛赞其才,言必中状元。24岁与三原马理同举于乡,次年赴京会试落榜。弘治十五年(1502),海28岁复参与会试,顺利通过殿试对策称旨。遂登进士第一,大魁天下。康海在殿试对策中,仗义执言,力陈改善吏制,裁汰庸官,重用才智之士,兴利除弊,升为翰林院修撰兼经筵讲官,曾参与修宪宗、孝宗两朝实录。武宗正德三年(1508)李梦阳入狱,为救文友,海往见同乡刘瑾,通宵畅饮,不日梦阳获释。八月,海奔母丧,途经顺德遇盗。正德五年(1510)八月,刘瑾事发,被脔割3357刀,凌迟处死。海以同乡受其株连,被削职为民。梦阳不曾进一言以救。遂以文为身累,倦于修辞。乃曰:“辞章小技耳,壮夫不为,吾咏歌舞蹈泉石间矣!”曾有人劝他向朝廷申辩其冤,以图起复,海断然拒绝。

从此放形物外,寄情山水,广蓄优伶,制乐府、谐声容,自操琵琶创家乐班子,人称“康家班社”。与户县王

反诬陷害

康海不仅以他创作的诗文以及杂剧而闻名,成为明朝中期七才子的核心,而且在官场刚正不阿,藐视权贵,颇具秦人风范。康海和李梦阳、何景明等七才子一起,触权贵,骂奸党,指责时弊,弹劾刘谨。正德元年(1506),太监刘瑾专擅国政,刘瑾是兴平县人,以其与康海为同乡,又风闻康海的才名,企图拉拢康海作为同党,康海一直不肯去见刘瑾。恰巧李梦阳因为代尚书韩文草拟弹劾刘瑾的奏章,事情暴露后,刘瑾加给李梦阳其他罪名,将其逮捕人狱,准备处死。李梦阳从狱中给康海递了一张纸条,上写“对山救我”四字。“对山”为康海的别号。康海义不容辞,虽然一直不肯登刘瑾之门,但为了朋友,只得硬着头皮去拜谒刘瑾。刘瑾听说康海登门求见,高兴万分,急忙跑出去迎接,下榻时十分匆忙,连鞋也没有穿正,倒足汲着鞋跑出门迎接,并将康海奉为上宾。康海在刘瑾面前,多方为李梦阳辩解,刘瑾一心想拉拢康海,遂看在康海面上,第二天便释放了李梦阳。过了一年,即正德五年(

家谱记载

康海祖籍河南固始,宋朝末年其先世因避乱移居陕西武功,至康海时已历七代。从其高祖康汝揖起,即世代为官。他的父亲康墉,字振远,博学多识而有文名,任平阳府(治今山西临汾)知事。在这样一个书香门弟、官宦世家,康海从小就受到很好的启蒙教育。他十八岁时人县库为生员,由于读书刻苦而方法灵活,学业进步很快。无论才识、文章,在诸生中都属佼佼者。时任陕西提学副使的杨一清(字应字,成化进士)对其十分赏识,认为他将来必中状元。康亦以此自负。

弘治十四年(1501年),康海参加陕西乡试。应试之前,他就决意一展才华,夺取解元的桂冠。结果发榜以后,第一名却是吉时,他只考中第七名。弘治十五年(1502)年赴京应进士试,会试虽然榜上有名,但第一名却为湖广人鲁铎所得。这对早就以状元自负的康海来说,无疑是不小的刺激。然而,虽则两次失去夺元的机会,他并未就此丧失信心。他对一同应试的人说:“乡试让吉时,会试让鲁铎,如果在廷试时再让一人

人物评价

前七子的文学主张和创作实践都有现实意义,但由于过分强调复古,文学的创造性显得不足,有的甚至沦为“高处是古人影子耳,其下者已落近代之口”,给文坛带来新的流弊。

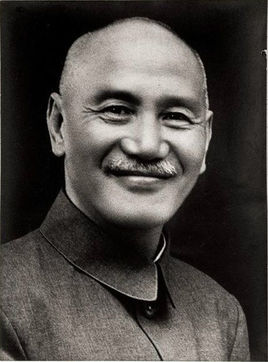

康海

康海